A Trento si è tenuto il tradizionale festival dell’economia, ossia un meeting in cui è totalmente assente la critica al modo di produzione capitalistico.

Del resto, per quale motivo degli economisti, dei politici, dei sociologi, dei giornalisti e altre teste di legno, ben serviti e ottimamente retribuiti, non dovrebbero ritenere questo sistema economico sociale come il migliore possibile?

Certo, anche loro, se non altro per giustificare il proprio affaccendarsi attorno alla materia, ammettono che nel suo movimento di riproduzione e valorizzazione il capitale incontra ostacoli, dei disallineamenti, ma nulla che non possa trovare rimedio nelle politiche monetarie o nelle riforme della tassazione e del marcato, ossia secondo le loro variegate terapie palliative.

Il premio Nobel per l’economia 2013, Eugene Fama, uno dei principali clown del mercato efficiente e leader della Scuola di Chicago, affermò senza mezzi termini che l’economia “non è molto brava a spiegare le oscillazioni del mercato”. Domanda: allora che ci state a raccontare? Gli economisti sono degli ideologhi al pari di altri ”esperti” di cui si serve la borghesia.

Bisogna anche dire che serve un grande sforzo di chiarezza nel raccontare l’economia politica, cosa che presuppone una passione per i dettagli, oggi poco comune posto che prevale ampiamente il gusto per l’approssimativo e il didascalico.

La teoria marxiana dell’accumulazione, contributo centrale dell’autore del Capitale, è allo stesso tempo una teoria delle crisi, dunque dei momenti in cui questo movimento di riproduzione e valorizzazione del capitale incontra ostacoli di cui esso stesso è l’origine, in cui conosce una fase di declino non della massa dei profitti ma del saggio del profitto in rapporto al capitale complessivo impiegato.

Ciò nonostante, anzi proprio per questo, l’economista Marx, il critico dell’economia politica per eccellenza, è stato messo in soffitta. Tutto ciò che ha scritto è roba vecchia, in disuso, appartenente a un mondo che non esiste più, quello del capitalismo inglese della metà del secolo decimonono (questo sostengono!), segnato da tanto fumo e poca tecnologia. Di quando in quando si cita il suo nome per darsi l’aria di chi ha scavato in profondità l’arcano dell’economia politica, per poi concludere che la sua teoria del valore-lavoro (espressione da lui in realtà mai usata) era sbagliata e non di poco. Insomma il Grande Vecchio avrebbe preso lucciole per lanterne (*).

La prova di questo fallimento starebbe nel fatto che, ben oltre un secolo dopo, non c’è stata nessuna verifica empirica di quanto preconizzato. Il proletario non vuole fare la rivoluzione; non vuole spezzare le sue catene, pensa solo a una cosa: arricchirsi e godersi la vita. Questo almeno è ciò che ci viene raccontato, come se aspirare a un lavoro stabile e pagato decentemente fosse un sogno borghese e l’opzione per questo sistema.

Del resto bisogna prendere atto che tutti i paesi comunisti hanno funzionato più o meno allo stesso modo: non ci sono mai stati proletari che hanno spezzato le loro catene e in quei sistemi la realtà doveva attenersi all’ideologia. Invece il capitalismo è vivo e globalizzato come mai prima. Anzi, a guardare certi dati e situazioni si direbbe che gode di una salute strepitosa, tanto che perfino la Cina, pur senza rinnegare apertamente il passato, s’è votata anima e corpo al capitalismo e al nazionalismo più spinto (**).

Tuttavia, secondo quanto riferisce il quotidiano di Confindustria di ieri, “la riduzione drastica degli investimenti pubblici, i tagli fiscali regressivi, la concentrazione incontrollata del capitale finanziario e l’abolizione delle misure legislative a protezione dei lavoratori e delle loro rappresentanze” ha prodotto “la riduzione e l’impoverimento della classe media, accompagnata dall’arricchimento senza precedenti di rentiers legati al capitale finanziario” (questo secondo Larry Sullivan, che con varie cariche ha gestito il Tesoro statunitense durante la presidenza Clinton).

Sergio Fabbrini, nel suo editoriale, ci delizia con questa specie di sillogismo : “Seguendo una lunga tradizione di pensiero, per Sullivan, senza una diffusa classe media, non sopravvive la democrazia, ma neppure il capitalismo”. Resta da stabilire, scappati i buoi e chiusa la stalla, a chi, tra i cleptomani dell’aristocrazia capitalistica e tra i loro corifei, interessi il monito: It’s the politics, stupid.

In realtà non capiremo nulla della crisi se non la includiamo nell’analisi del lungo movimento di accumulazione del capitale che la borghesia ovviamente vuole credere senza fine. Il Novecento ha conosciuto solo una crisi che mise in discussione il sistema capitalistico nel suo insieme, la Grande Depressione, e poi un’altra crisi di portata minore ma qualificabile come una grande crisi per i suoi effetti sociali, quella degli anni 1970, che mise fine ai “gloriosi trenta”.

Allora furono trovate tre risposte che hanno permesso al capitale di prolungare l’accumulazione per più di trent’anni. Innanzitutto l’adozione di politiche di liberalizzazione e deregolamentazione che poggiavano sulla base ideologico-teorica costruita da Friedrich Hayek e Milton Friedman; l’implementazione di nuove tecnologie, connesse a una nuova fase dell’automazione, dell’informazione e comunicazione; dando libero sfogo al capitale finanziario che ha accelerato il suo stesso movimento di accumulazione. Seconda risposta: a partire dal 1992, l’incorporazione della Cina nei meccanismi del capitalismo mondiale e poi il suo ingresso nell’OMC, che ne è stato il culmine. Infine, dalla fine degli anni ‘90, la terza risposta è stata l’instaurazione negli Stati Uniti di un “regime di crescita” in cui il massiccio debito privato è diventato il supporto centrale dell’accumulazione.

L’insieme di questi fattori ha prodotto la nota crisi scoppiata a fine luglio-inizio agosto 2007, che, come appena detto, ha la sua gestazione nel secolo scorso. Una crisi i cui strascichi giungono fino all’oggi. E per domani? Per quanto si tenda al cosiddetto decoupling, in gioco ci saranno gli stessi fattori, con lievi modificazioni di priorità e rilievo: liberismo, innovazione tecnologica e canali di contagio finanziario internazionale con effetti istantanei (debito pubblico e privato, l’immenso accumulo nelle banche e nei fondi di investimento di “crediti” sulla ricchezza prodotta, ecc.). Sono le basi sulle quali s’innescherà ed esploderà dirompente più che mai la prossima grande crisi.

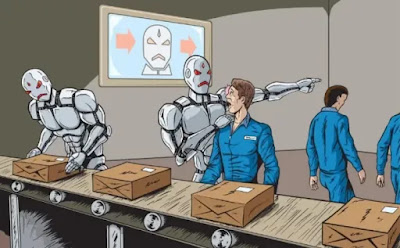

Basti pensare cosa paventa la quarta rivoluzione industriale, plasmata attorno all’AI. Questa non è una rivoluzione tecnologica come le altre, in essa è implicito uno stravolgimento dei sistemi biologici, psichici, politici e sociali, così come la distruzione e migrazione di milioni di posti di lavoro (300 milioni secondo uno studio della banca Goldman Sachs, circa un quarto dei posti nelle economie avanzate) con effetti nei rapporti sociali di produzione, dunque nei rapporti di proprietà e di classe.

Basterà il valore aggiunto creato dalla data economy a remunerare i giganteschi investimenti, e quali misure strutturali e fiscali potrebbero far fronte a una sostanziale disoccupazione e precarizzazione di massa?

Bisogna altresì tener presente che un mezzo con il quale l’imperialismo di ogni epoca ha stabilito nuovi assetti ed equilibri, è stata la guerra. Hiroshima è un monito, ma diventa anche un esempio di efficacia quando la contesa è per la vita o la morte.

Per contro, quanto alla costruzione delle forze soggettive necessarie, non dico al superamento del capitalismo, che è faccenda complicata anche perché il processo storico non ha ancora chiarito con che cosa sostituirlo, ma atte a frapporsi e contrastare adeguatamente i piani di riarmo accelerato e i venti di guerra sempre più impetuosi, siamo all’anno zero. Quando si abbatterà la tempesta, che non farà né sconti né distinzioni, solo a quel punto ci porremo l’essenziale domanda: com’è stato possibile lasciar decidere la sorte comune a gentaglia simile?

(*) Nel maggio 1933, a Berlino e in una ventina di altre città tedesche, alle 23 in punto iniziarono le “dichiarazioni del rogo”, incantesimi accuratamente preparati dalle associazioni studentesche naziste in tutto il Paese. Il primo ad essere gettato nelle fiamme fu un libro di Karl Marx. Una scelta non casuale.

(**) Tutto ciò dovrebbe portare, dicono i più illuminati esegeti, a un riesame teorico e in particolare a un riesame della teoria della crisi in Marx. Sull’altra sponda, a parte Joseph Schumpeter, nella sua Teoria dello sviluppo economico, mi pare che nessun altro noto economista non marxista abbia posto in discussione la possibilità dello stato di equilibrio e proposto una teoria dello sviluppo del capitalismo nel lungo periodo, di cui l’accumulazione del capitale è il perno (tantomeno Keynes e i neokeynesiani, quali Paul Krugman, secondo cui “le depressioni sono essenzialmente guasti tecnici”, in ciò riutilizzando una frase di Keynes che paragonava l’economia a un’auto altrimenti buona con un problema di batteria).

Schumpeter rimproverava a Marx di non aver scritto un capitolo “che avrebbe dovuto essere un riassunto di tutta la sua analisi del capitalismo”, una sintesi sulle crisi che sono parte integrante del movimento di accumulazione e delle contraddizioni che esse generano. Un rilievo questo, per chi conosca l’opera marxiana di prima mano, piuttosto stravagante.

Inoltre, Schumpeter osservava che Marx, pur evincendo le contraddizioni consustanziali al movimento del capitale, non ha offerto un’analisi sulle caratteristiche proprie di ogni crisi (fattori scatenanti, grado di contagio internazionale, ecc.). È evidente che Schumpeter ignorava completamente il metodo d’indagine marxiano, che non è quello storico bensì quello logico.

Grazie dell'analisi. E grazie, in particolare, dell'ultimo paragrafo che, nonostante tutto, voglio leggere "ottimisticamente", per due motivi: 1) perché non si tratta più di raggiungere una "coscienza di classe" ma una graduale (purtroppo lenta) coscienza individuale e 2) perché oramai capire chi è la "gentaglia" (che guida il "soggetto automatico" del capitale) e di cosa si nutre è piuttosto evidente anche per chi è pagato per nascondere la faccenda.

RispondiEliminagrazie per il tuo costante sostegno al blog

EliminaSeguendo come al solito le tue indicazioni bibliografiche, tempo fa mi sono addentrato nella storia della caduta dell'impero romano. D'altra parte, le pagine più significative datano dal secolo XVIII, per la penna di Gibbon. Dire che la causa della caduta fu il cristianesimo può essere una semplificazione, ma in sostanza è vero e corrobora la tesi dell'implosione. Io ne vedo oggi tutti i sintomi nella deriva culturale autolesionistica, come pure nella prospettiva di proletarizzazione di massa, cui tu accenni come conseguenza della sostituzione macchina/uomo. La minaccia nucleare pone poi un tema nuovo, per cui in questo caso la ripetizione della storia non potrebbe agevolmente assimilarsi a una farsa. L'altra faccenda spinosa riguarda l'assenza di modelli alternativi, cui tu accenni. Ce n'è abbastanza per ipotizzare secoli bui.

RispondiEliminaDevo dire, però, che con mezzo secolo di ritardo mi scopro filocinese, e con un filo di speranza. Sarà che quelli la rivoluzione culturale l'hanno messa dietro le spalle.

No, Gibbon non colse bene. Uno dei fattori, forse il più rilevante tra tutti, dell’affermazione della Chiesa nella realtà sociale del tardo impero romano, fu la sua capacità di aggregazione attorno alle questioni dell’assistenza e tutela degli orfani e delle vedove, e in particolare della cura dei poveri colpiti dalla gravissima crisi economica, politica e sociale. Se ne mostrò consapevole l’imperatore Giuliano (360-63) che individuò proprio nell’assistenza ai bisognosi l’àmbito in cui il clero pagano avrebbe dovuto competere con la Chiesa. Ma ormai certe scelte erano state compiute sotto Costantino, da questo punto di vista assai pragmatico e lungimirante.

EliminaQuanto ai modelli alternativi, non ve ne sono e del resto sarebbero inservibili. Davvero ci stiamo fiondando in una terra incognita come non mai. Qualche decennio e tutto sarà diverso dal passato in forme che oggi è difficile congetturare.

La questione però non è il perché il cristianesimo prevalse, ma quale fu il suo influsso nell'indebolimento dell'impero. E, ancora peggio, la sua incapacità di raccoglierne il testimone nel mezzo millennio successivo. Ne parlo, ovviamente, perché vedo analogie...

EliminaBisognerà in qualche modo salvare gli stati uniti per salvare il tutto? Perché sembra proprio siano "verso la fine" e completamente suonati ripetono incessantemente di stare bene. Un cambiamento di paradigma nelle relazioni tra politica ed economia sembra impossibile, quindi forse meglio lasciarli nel loro "brodo" con le conseguenze terrificanti che ne deriveranno per tutti gli esseri viventi, ci faranno dire poi che non è stata colpa loro. Sembrerebbe un ossimoro quello di far salvare anglosassoni e statunitensi dai cinesi e russi, ma forse solo loro ne hanno la capacità. Per quanto riguarda noi, nemmeno Speranza.

RispondiEliminaOgni sistema egemone e in uno stato di monopolio, come il capitalismo attuale, finisce per implosione interna. La distruzione non può essere indolore o guidata dalla ragione illuministica. La società globalizzata ha rimosso il concetto di dolore, dando un valore assoluto alla vita umana che è diventata la foglia di fico per cui non dovrebbe scoppiare nessuna guerra nucleare (ma ti pare che i grandi vecchi del mondo ammazzino centinaia di milioni di persone o più?). Rimuovendo il dolore si è indebolito il pensiero sociale, generando individui che credono di vivere in eterno baloccandosi e sguazzando nell'intrattenimento culinario, turistico, culturale. In poche parole, nessuno ha la voglia (e il tempo) di provare a immaginare e analizzare nuove strade di pensiero e progettare società basate su paradigmi nuovi.

RispondiEliminaIl lavoro collettivo, di massa, che impiegava milioni di persone è finito. Con l'implosione del capitalismo finirà anche il concetto di Nazione (che già oggi è in profonda crisi) e quindi gli uomini torneranno a formare piccole comunità, unite da valori e culture simili, in cui la democrazia diretta farà da collante per le decisioni esistenziali. Magari si compirà l'utopia di Bakunin, e se ci pensate bene l'Anarchia è l'unica forma di governo che gli uomini non hanno mai sperimentato ma indubbiamente la più umana e egualitaria che la mente umana possa concepire.